Imagínate que entras a una granja y descubres que las vacas han dejado de ser simples productoras de leche. Ahora tienen sus propios contratos, reciben sugerencias sobre qué pasto comer y hasta se ponen a votar por el próximo método de ordeño. Suena surrealista, ¿verdad? Pues es una imagen perfecta para explicar el estado actual del capitalismo.

La idea es contundente: “El Capitalismo ha muerto”. No te alarmes, aquí no vamos a enredarnos en tecnicismos ni en jerga complicada. Quiero que te relajes, te imagines esa granja un poco alocada y me acompañes a desmenuzar cómo el sistema que siempre dimos por sentado se ha transformado en algo tan inesperado como esa granja.

Vamos a ver cómo el capitalismo, con sus viejas reglas y lógicas, ha dado paso a un “feudalismo digital” donde los algoritmos y nuestros propios datos tienen la última palabra. ¿Te animas a echar un vistazo a este cambio? ¡Vamos allá!

Primero, ¿qué es el capitalismo? Es un sistema económico donde la propiedad de los recursos y los medios de producción está en manos privadas. En este sistema, la idea es simple: inviertes, produces y ganas dinero. Se basa en la competencia, la acumulación de capital y la búsqueda constante de beneficios.

Para ponerlo en términos cotidianos, imagina que, en esa misma granja de antes, tienes dos vacas. Según la lógica capitalista, ordeñas esas vacas, vendes la leche y con ese dinero compras un toro para aumentar tu rebaño. La meta es crecer, invertir y seguir multiplicando tus activos. Suena sencillo, ¿verdad? Pero, como todo en la vida, también tiene su lado complicado.

Esta visión, aunque parece bastante práctica, ha recibido muchas críticas. Detractores argumentan que, al enfocarse únicamente en la ganancia, el capitalismo puede generar desigualdades enormes, concentrando la riqueza en pocas manos y dejando a muchos en una situación precaria. Es como si, en la granja, unos pocos granjeros se apoderaran de todas las vacas mientras el resto apenas tiene un resquicio para ordeñar.

El capitalismo tradicional funciona como una máquina implacable: impulsa el crecimiento y la innovación, pero también puede pasar factura en términos de justicia social. Y es precisamente ese choque entre el progreso y la desigualdad lo que nos lleva a cuestionarnos si este modelo sigue siendo viable en la era digital.

Muchas veces se mezclan tres conceptos que, aunque relacionados, son muy distintos: comercio, capitalismo y consumismo. Para entenderlos mejor, volvamos a nuestra granja.

Comercio: es simplemente el intercambio de bienes y servicios. En la granja, sería como cuando el granjero cambia parte de su leche por heno con el vecino. No hay grandes teorías detrás, es un trato directo y básico.

Capitalismo: este sistema impulsa la inversión, la competencia y la acumulación de capital. Siguiendo la metáfora, imagina que el granjero, en lugar de contentarse con dos vacas, decide invertir en un toro para aumentar su rebaño. La idea es crecer, multiplicar recursos y generar beneficios. Aquí lo importante es la lógica de “invertir para ganar”.

Consumismo: este concepto se refiere a la tendencia de comprar en exceso, muchas veces fomentada por anuncios y modas pasajeras. En la granja, sería como si a cada vaca se le pusiera un cartel publicitario diciendo: “¡El heno más delicioso del mundo te espera!”. El resultado es que, en lugar de comprar solo lo necesario, se empuja a un consumo desmedido, sin que siempre tenga sentido.

Aunque estos tres conceptos se conectan, es vital diferenciarlos: el comercio es el acto de intercambiar, el capitalismo es el sistema que fomenta la inversión y la competencia, y el consumismo es la costumbre de gastar más de lo que se requiere. Así, la granja nos sirve de ejemplo para ver cómo cada uno juega un papel distinto en nuestra vida diaria y en la economía en general.

Byung-Chul Han propone que ya no vivimos en un mundo gobernado por reyes y nobles, sino en uno donde los verdaderos señores son los datos. En este “feudalismo digital”, ya no se trata de castillos y tierras, sino de algoritmos y plataformas que controlan lo que ves, compras y haces.

Imagina que, en nuestra granja, en lugar de tener un granjero que decide todo, son las propias vacas las que, con sus mugidos, dictan qué pasto se debe comer y cuándo. Los datos de cada vaca –cuánto come, a qué hora, qué pasto prefiere– se recogen y se usan para tomar decisiones. Así, el poder se concentra en esos que manejan la información, y el resto solo puede seguir la corriente.

Te podría interesar: 8 apuntes sobre el liderazgo transformacional

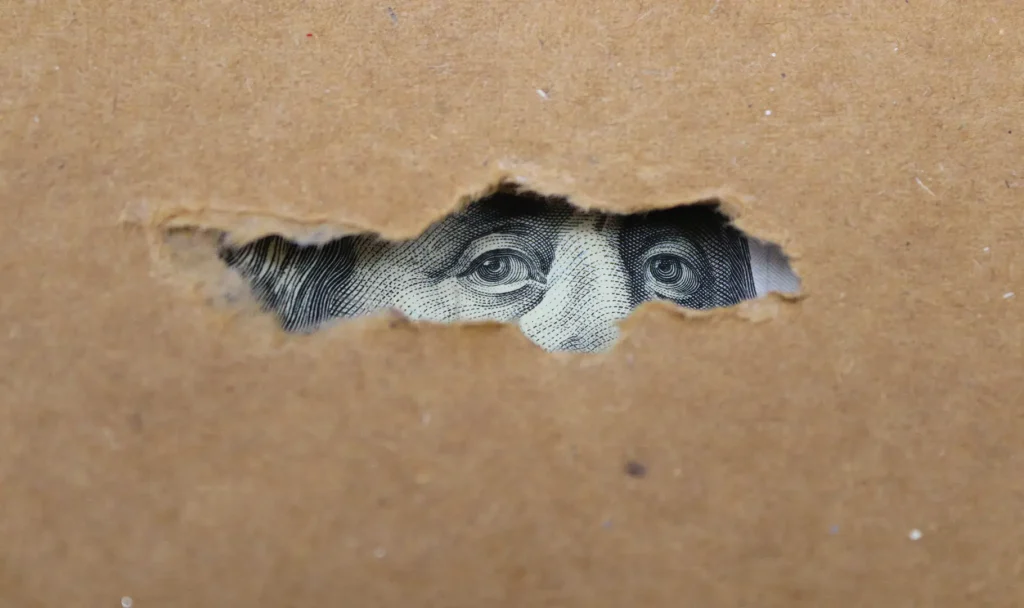

En este nuevo orden, los datos se han convertido en el “nuevo oro”. Lo que antes se valoraba en bienes tangibles, ahora se mide en bits y bytes. Los algoritmos deciden el orden del día, igual que un señor feudal decidía quién trabajaba en sus campos. La granja, que parecía sencilla, se transforma en un escenario donde cada movimiento y cada preferencia se convierten en materia prima para el poder digital.

Así, lo que antes era un sistema basado en la producción y el crecimiento se ha convertido en otro en el que cada dato que generamos se aprovecha para dirigir nuestras acciones, como si nuestras propias decisiones ya estuvieran predestinadas por un sistema invisible. Una transformación que, aunque parezca de película, es la realidad en la era digital. Pensemos en la inteligencia artificial (IA) como en una especie de “cerebro digital” que se entrena usando todos los datos que generamos día a día. Cada vez que usas tu teléfono, compras en línea o simplemente navegas por internet, dejas un rastro. Ese rastro es como el alimento para los algoritmos, que aprenden de tus gustos, hábitos y movimientos.

Imagina de nuevo nuestra granja: cada vaca tiene un sensor que registra cuándo come, cuánto se mueve o incluso cómo reacciona ante el sonido del corral. Toda esa información se recoge y se utiliza para predecir qué pasto es el más sabroso o para sugerir el mejor momento para ordeñar. Así, el “cerebro digital” de la granja decide en qué invertir el esfuerzo y qué cambios hacer para que todo funcione de forma óptima.

La consecuencia de este proceso es que, sin darnos cuenta, terminamos perdiendo parte de nuestra autonomía. Los algoritmos, basándose en nuestros datos, nos empujan a consumir de una manera muy controlada: “Ey, según lo que has hecho antes, te va a gustar este tipo de heno” o “Este es el momento ideal para comprar un nuevo accesorio para tu vaca”. Es como si la granja, en lugar de ser un lugar de libertad, se convirtiera en un corral perfectamente organizado donde cada acción ya estaba predeterminada por el sistema.

Así, la IA se transforma en una herramienta que, en lugar de simplemente ayudarnos, puede terminar guiando nuestras decisiones de consumo, limitando nuestras opciones y moldeando nuestro comportamiento. Lo que parecía una simple optimización de recursos se convierte en un mecanismo de control, donde cada dato que generamos alimenta un sistema que, poco a poco, va dictando cómo y cuándo actuamos.

En este recorrido, hemos descubierto que el capitalismo tradicional –ese sistema de contar vacas y multiplicarlas– se ha transformado en un “feudalismo digital” donde los algoritmos y la inteligencia artificial juegan un papel crucial. Sin embargo, no se trata de que la IA sea el villano, sino de quién la controla. Al final, son los “señores” del sistema quienes la manejan para perpetuar el orden establecido.

Pero aquí está el giro: la misma IA puede convertirse en un arma para revertir esa situación. Si aprendemos a usarla a nuestro favor, podemos transformar esos datos en herramientas de cambio y resistencia, en lugar de verlos como simples instrumentos de control. Es decir, la tecnología puede ser nuestra aliada para cuestionar y, en última instancia, desafiar a quienes intentan monopolizar el poder.

Entonces, la pregunta es: ¿Cómo vas a usar la IA y tus propios datos para convertirlos en una fuerza que contrarreste el control de esos “señores”? La reflexión está en tus manos. ¡El futuro lo construimos juntos!

Escrito por Juan Pablo Santamaría, coordinador carrera de Derecho, Sede Quito. Universidad Indoamérica.